Tradition ist das, was den Mensch zum Menschen macht. Ich musste schmunzeln, als ich gewahr wurde, dass ich diesen Gedanke bei meinem Spaziergang über einen der ältesten Bonner Friedhöfe hatte. Nun bin ich kein Grufti. Unter Gothic verstehe ich entweder eine Computerspielreihe oder eine kunsthistorische Epoche. Kerzen sehe ich als Christuslichter in der Kirche brennen. Nur das mit der schwarzen Kleidung trifft auf mich zu. Die Verwechslungsgefahr halte ich aber für eher gering. Wie dem auch sei, ich spaziere gern über Friedhöfe. Und seit meinem Arbeitsweltpraktikum bei einem Bestatter habe ich vermutlich weniger Berührungsängste mit dem Tod als gemeinhin üblich. Begleitet mich doch ein Stück durch diesen Hain der Ruhe.

Der Alte Kessenicher Friedhof

Es ist eine schöne Tradition, dass Friedhöfe meist urige Parkanlagen sind. Das Grün der Pflanzen und die Pracht ihrer Blüten kontrastieren die Trauer des Ortes hoffnungsvoll. Bei meinem Spaziergang ging es durch das Gittertor die Kuhgasse hinauf. Ich stand dort an den ersten Grabsteinen und staunte nicht schlecht. Denn die ältesten Grabsteine, die ich fand, waren vom Anfang des 18. Jahrhunderts. Seit drei Jahrhunderten erzählen sie stumm vom Leben. Dass da mal eine junge Frau gelebt hat, Sabina getauft und im Alter von 37 Jahren zu früh verstorben ist. Wer war Sabina? Habe ich die lange schon verwitterte Inschrift überhaupt richtig entziffert? Das Grabkreuz hat ihre Erinnerung bewahrt.

Vor drei Jahrhunderten

Vor drei Jahrhunderten ließ das Sonnenlicht das Laub der Bäume genauso leuchten wie heute. Der Frieden, den dieser Ort auszustrahlen scheint, hat die Tränen vieler Familien gesehen. Sabinas Familie war eine von ihnen. Vielleicht 120 Häuser bildeten damals das kleine Dorf Kessenich. Vor allem von Feldern war es umgeben, man baute Wein an und es erstreckte sich so ziemlich entlang einer Straße. Eine Bauernwirtschaft stand in seiner Mitte, die bekannt dafür war, dass man in ihr guten Wein und ein kräftiges Stück Brot erstehen konnte. Sogar der berühmte Dichter Hoffmann von Fallersleben berichtet 1820 von ihr. Sabina wird sie auch schon gekannt haben. Jedes Dorf braucht so eine Wirtschaft. Die Menschen standen morgens auf. Sie arbeiteten, um zu leben. Und abends gingen sie zu Bett. Die Kirchglocken läuteten an den hohen und niederen Festtagen und auch an denen, die dazwischen lagen.

Ein Ort der Tradition wird geboren

Zu dieser Zeit hatte Kessenich ein kleines Kloster, von dem die ältesten Grabsteine zeugen. Ursprünglich war der Friedhof für die heimgerufenen Ordensleute gedacht. Geöffnet wurde er erst später zunächst für die Wohltäter des Klosters, dann für alle Bewohner Kessenichs. Die kleine Pfarrkirche stand am Rande des Friedhofs und wurde nach und nach erweitert. Der Naturstein wurde verputzt, sodass man ihr ehrwürdiges Alter heute nicht mehr sieht. Sie kam mir vor wie ein junges Mädchen, das unbeholfen sich schminkt, und am Ende nur aussieht wie bemalt. Viel zu dick hat man ihr das Make-up aufgenötigt. Das geschah zur Zeit meiner Großeltern, als die eigene Geschichte nicht mehr zu ertragen war. Alles Alte galt es zu verdecken. An allem haftete ihnen der abgestandene Geruch der Gruft. Also verleugneten sie das Alte und schufen das Neue. Und das Neue alterte — solange bis es zuletzt älter geworden als das Alte.

Die Kirche als Friedhofskapelle

Und doch ist unter der Schicht des Putzes die Struktur des Natursteins zu erkennen. Genauso ist der kleine einschiffige Bau zu erkennen, der bereits im 18. Jahrhundert erweitert wurde. Als ich dort stand, kam eine kleine Gruppe vorbei, die an einer Stadtführung teilnahm. Ich lauschte den Worten und hörte eine kleine Anekdote über das Erlebnis eines Mädchens in der Kirche. Die Kinder müssen damals furchtbare Angst gehabt haben, diese Kirche zu betreten. Den Kirchraum hatte man durch einen schweren dunklen Vorhang zweigeteilt: Ein Teil Kirchraum, ein Teil Leichenhalle. Hinter dem Vorhang harrten die Leichen ihrer Beerdigung. Die Gruppe der Geführten war entsetzt: wie grausam kleinen Kindern so etwas abzuverlangen!

Was man der Stadtführung aber verschwieg, war, dass zu dieser Zeit die Kirche nur noch als Friedhofskapelle gebraucht wurde. Die neue Pfarrkirche stand in der Talsenke. Anders als heute empfand man den Tod noch eher als Teil des Lebens. Menschen starben zuhause im Kreis der ganzen Familie und nicht in sterilen Krankenhäusern, Altenheimen, Hospizen. Und zugegeben: auch heute noch findet man Leichen überdurchschnittlich oft in Friedhofskapellen.

Alt St. Nikolaus — Ort der Tradition

Als ich merkte, dass die Geführten im Dunkel der Geschichten des Führers belassen werden sollten, verlor ich mein Interesse an der Gruppe. Es ging ihm darum seine eigenen Legenden zu pflegen. Ich war sogar froh, dass das rote Portal von Alt St. Nikolaus verschlossen war und blieb für so viel tendenziöse Darstellung. Wenngleich das bedeutete, dass ich selbst an diesem Tage die Kapelle auch nicht betreten konnte.

Das Problem von Stadtführungen

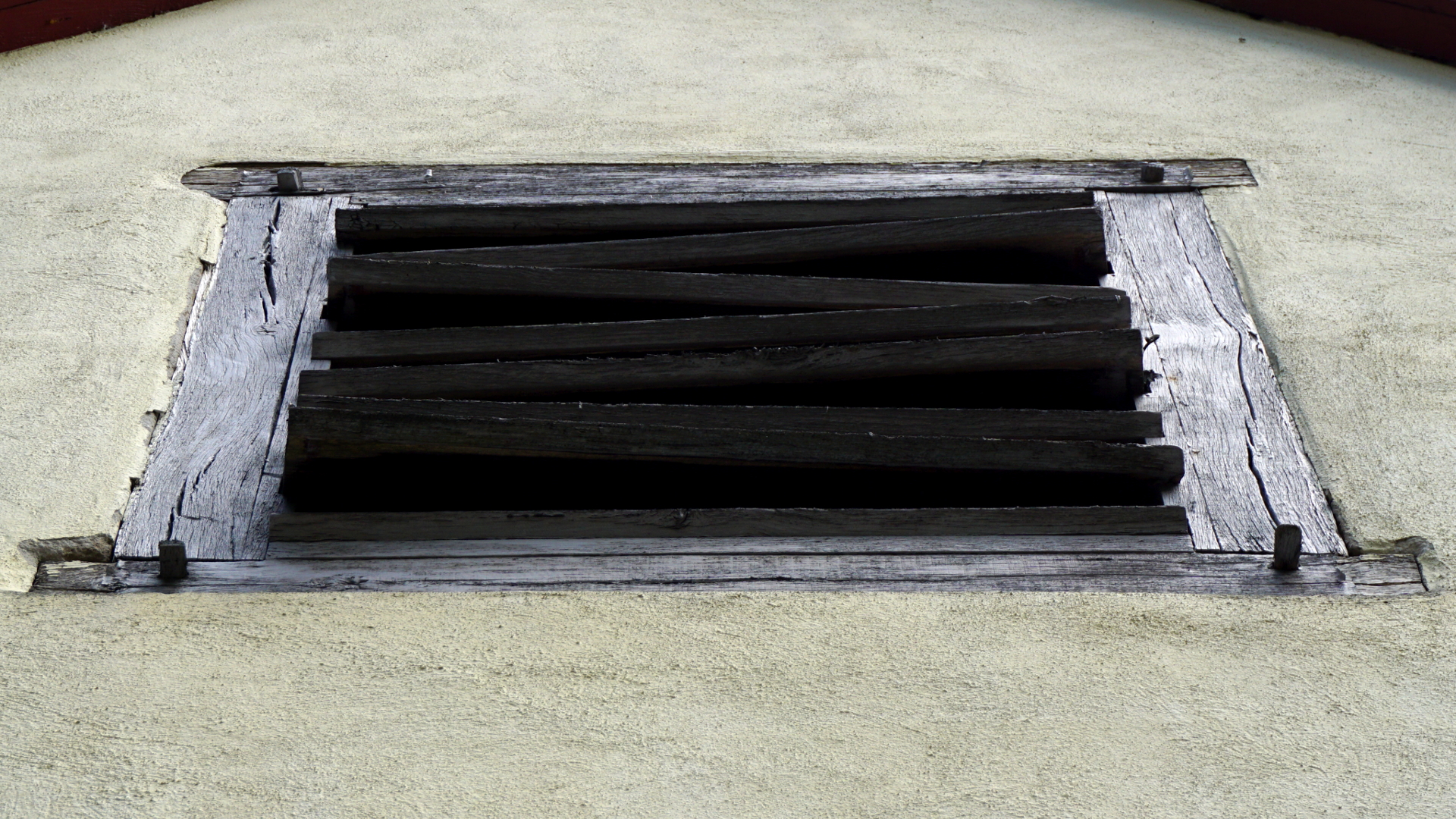

Als die Gruppe weiterzog, blieb ich noch einen Moment unzufrieden vor der kleinen Kirche stehen und schaute ihnen heimlich nach. An der Kirchwand empor schaute ich auf die Holzlatten des Fensters und versuchte mich in die Situation des Führers zu versetzen. Vermutlich hat er mal eine historische Disziplin studiert, vielleicht Kunsthistorie — natürlich wäre auch Theologie denkbar. Bei solchen Führungen geht es aber um Geschichten, nicht um die Geschichte. Die Menschen, die ein solches Erlebnis buchen, wollen unterhalten werden. Und je besser der Führer unterhält, umso häufiger wird er gebucht.

Was man so alles alt nennt…

Auf einem anderen Weg als die Gruppe lief ich von der kleinen Kirche weiter. In mir trug ich die Vorfreude, hier demnächst die alte Messe zu besuchen. Wir sagen heute die alte Messe, als wäre sie schon abgestanden oder jenseits des Verfallsdatums. Die alte, tridentinische, vorkonziliare Messe, die außerordentliche Form — noch und nöcher gibt es Bezeichnungen für die Messform der römischen Kirche, die vor dem großen Reformkonzil Mitte der 1960er Jahre das Antlitz des Romkatholizismus geprägt hat. Eine liebe Schwester von mir sagt gerne: „Ich gehe zur außerordentlichen Form der Messe, gehöre aber zu einer Gemeinde mit unordentlicher Form.“

Tradition ist Ausdruck des Lebens

Was mich an der Messform in Alt St.-Nikolaus fasziniert, ist, dass Sabina vor drei Jahrhunderten genau diese Messe erlebt hat. Zur Kirche zu gehen, hieß für sie, diese Messe zu erleben. Sie sah das, was wir heute sehen können. Empfing den Segen, den die Menschen heute noch empfangen.

Das Kreuz steht fest, während die Welt sich dreht.

Zu meiner linken tauchte mit einem mal ein völlig verfallenes Grab auf, das meine Aufmerksamkeit einforderte. Das Kreuz mit Moos bewachsen, kleine Ecken abgesplittert, lag es neben dem Podest. Aufrecht hat man es dort angelehnt. Die Steine, mit denen das Grab einst eingefasst war, waren aufgeschwemmt worden. Viel war nicht mehr zu erkennen und doch dachte ich sofort an: „stat crux dum volvitur orbis.“